Im Juli 1932 begann die NSDAP auch in Elmshorn den Kampf um die Macht zu führen – der Naziterror eskalierte. Mitte Juni war die nur zwei Monate vorher erlassene Notverordnung „Zur Sicherung der Staatsautorität“, also das SA- und SS-Verbot, aufgehoben worden. Der Rundfunk meldete: „Nunmehr können auch die SS- und SA-Verbände der nationalsozialistischen Bewegung wieder aufleben und sich ebenso wie alle anderen mit ihr auf dem Boden der Verfassung und der Staatsordnung stehenden Organisationen wieder betätigen.“[1]

Was das bedeutete, liest sich in den Elmshorner Nachrichten so: „Ein Bombenanschlag wurde heute Nacht 1.40 Uhr auf das Haus des Herrn Schütterow in der Reichenstraße ausgeführt. Herr Schütterow hatte seine Gaststätte schon abgeschlossen und war dabei, die Fenster zu schließen. Als er das Küchenfenster, das nach der Rosenstraße liegt, zumachen wollte, sah er ein Auto vom Wechselplatz kommen. Die Insassen des Autos hatten sich erhoben und schossen aus Revolvern mehrere Schüsse gegen das Haus. Gleich darauf erfolgte ein starker Knall, der in der weiteren Umgebung zu hören war. Wie sich herausstellte, war eine Handgranate geworfen worden. Die Spuren sind am Kantstein der Straße zu sehen… Die Fenster in dem Haus sind vom ersten Stock bis in die Giebel sämtlich zertrümmert von dem Luftdruck. Auch in dem Speicher von Peter Kölln und in dem Wohnhaus des Fuhrunternehmers Herrn Sönnichsen sind einige Scheiben gesprungen. Von den Tätern hatte man bis heute Mittag noch keinen gefaßt.“[2]

Am Nachmittag des 31.7. waren ausgesuchte Mitglieder des SS-Sturmes 2 III/4 von ihrem Führer Wilhelm Grezesch aus Elmshorn in Ellerhoop zusammengezogen worden. Aus einer späteren Anklageschrift hieß es hierzu: “Bei dieser Gelegenheit erklärte Grezesch, daß etwas unternommen werden müsse, um die Gegner zu reizen und dann auf sie loszuschlagen. …

Es müsse jetzt gehandelt werden, gleichgültig, wie die Wahl ausfalle. Während der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr müßten in Elmshorn, Uetersen, Barmstedt und Pinneberg gegen Verkehrslokale der KPD oder des Reichsbanners oder gegen andere Häuser links gerichteter Personen Handgranaten geworfen werden. Dies geschehe auf Anordnung der Führung. Die Gauleitung übernehme für jeden etwa dabei verunglückenden Beteiligten die Verantwortung. Die Anschläge würden in ganz Deutschland etwa zur gleichen Zeit ausgeführt werden.” (Anklageschrift zum Sprengstoffprozess, Landesarchiv Schleswig, Abt. 301, 22861)

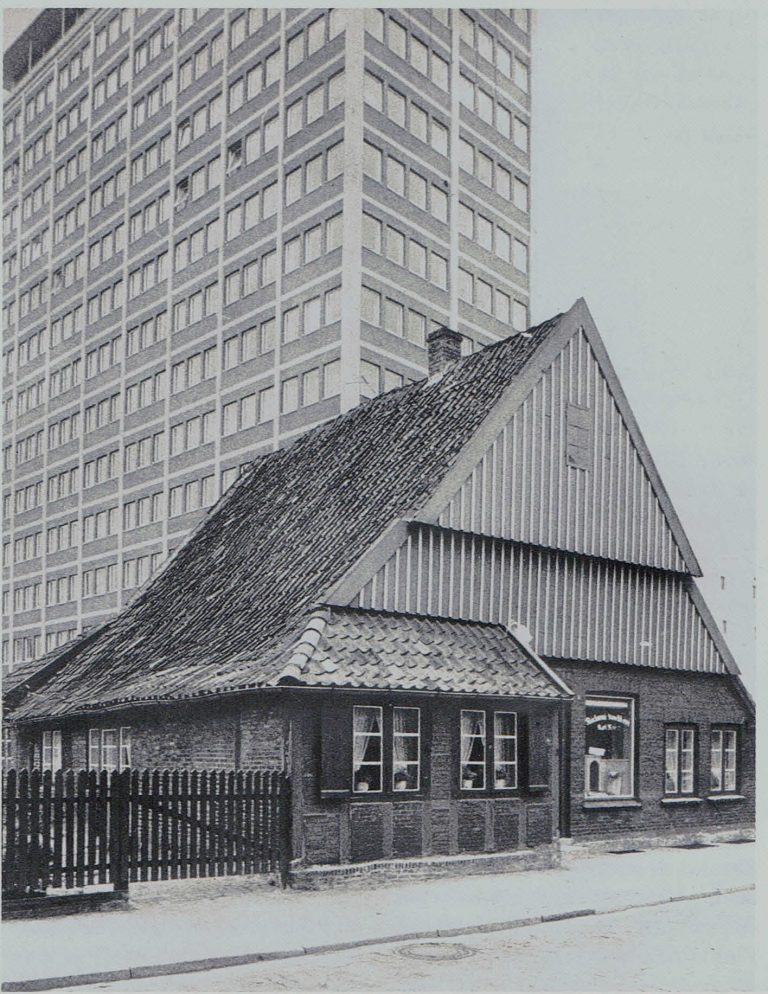

Die Gaststätte Schütterow war ein beliebtes Arbeiterlokal, wo auch das Büro der KPD untergebracht war. Ähnliche Anschläge in dieser Nacht zu den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 fanden dann auch in Uetersen, Barmstedt und Pinneberg statt.

Nur eine Woche zuvor, in den Vormittagsstunden des 24. Juli provozierte die NSDAP gezielt mit einer Wahlpropagandaaktion in der Ollnsstraße. Hier wohnten viele Sozialdemokraten und stadtbekannte Kommunisten, z.B. Johannes Offenborn und der KPD-Stadtverordnete Peter Hasenberg. Sich dieser Provokation bewusst, hatte die NSDAP 14 Elmshorner SS-Männer mit dieser Aufgabe betraut. Während ein Teil von Haus zu Haus eilte und Flugblätter verteilte, fuhren zwei mit dem Wagen voraus und verteilten Propagandaschriften an die Passanten. Am Ende der Ollnsstraße sammelte man sich, um geschlossen den Rückmarsch anzutreten. An der Ecke zur Einmündung in die Eichstraße stießen sie auf eine sich inzwischen versammelte Gruppe von 40-50 Kommunisten.[3]

Für die damalige Justiz bezeichnenderweise wurden in einem späteren Prozess im Dezember 1932 wegen der politischen Zusammenstöße in der Ollnsstraße – immerhin gab es mehrere Verletzte – nicht die Nazis, die in der Straße provozierten, sondern die Anwohner und Gegendemonstranten angeklagt. Sechs Kommunisten wurden von dem Landgericht und späteren Sondergericht Altona zu Gefängnisstrafen von 4 Monaten bis zu einem Jahr verurteilt.[4]

Wegen der Bombenanschläge wurden im November 1932 ca. 40 Nazis aus Elmshorn und Umgebung, Altona und mehreren Orten Schleswig-Holsteins angeklagt. Zu den Angeklagten, die der SA oder der SS angehörten, gehörten aus Elmshorn der Schiffsbauer Otto Dürwald, der Gärtner Wilhelm Grezesch (Führer der Elmshorner SS), der Schornsteinfeger Erich Jepp, der Kaufmann Günther Holfeld und der Banklehrling Harry Keller. Wenige Tage vor Urteilsverkündung wurde Grezesch, der zu sechs Jahren Zuchthaus als einer der Hauptangeklagten verurteilt werden sollte, im Nachrückverfahren NSDAP-Reichstagsabgeordneter, stand damit unter der Immunität. Schon vierzehn Tage später meldeten die Elmshorner Nachrichten die Haftentlassung von Grezesch.[5]

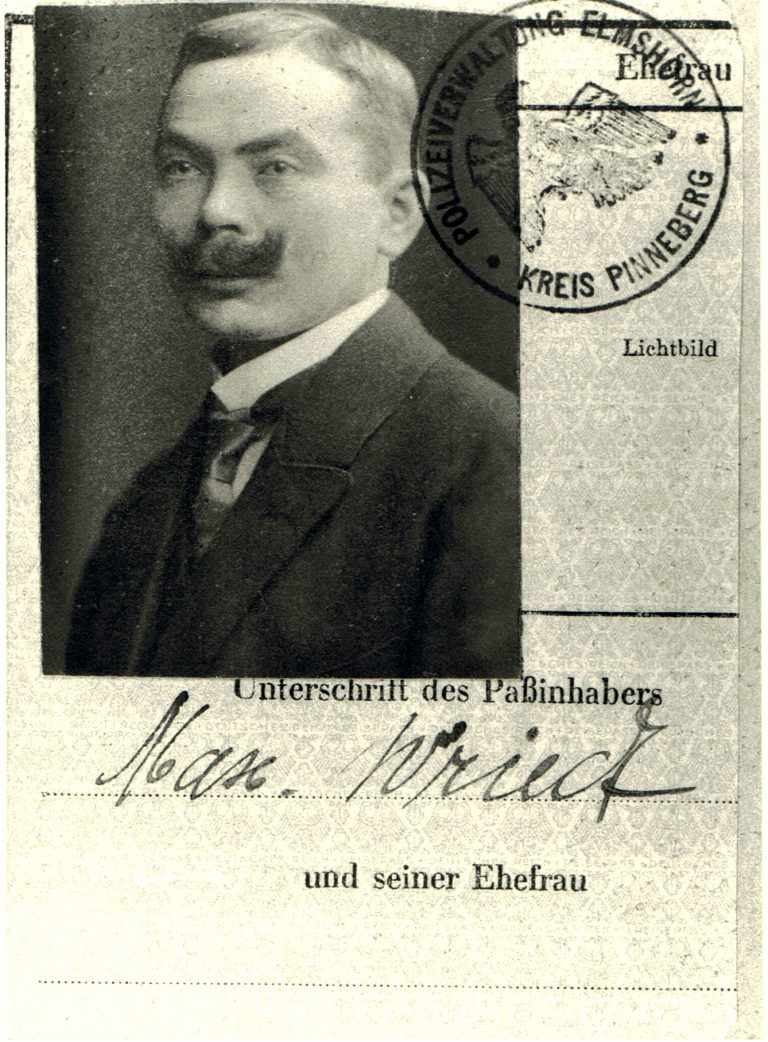

Anders erging es Max Wriedt, dem Ortsleiter des „Rotfrontkämpferbundes“. Er war von den Elmshorner Nationalsozialisten bei der Gestapo denunziert worden, da man ihn verdächtigte, bei der „Schlacht in der Ollnsstraße“ mit seinem Zimmermannshammer Wilhelm Grezesch schwere Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Ohne Nachweis seiner Schuld kam er ins KZ. In Fuhlsbüttel folterten ihn SS-Wachmannschaften so schwer, dass er am 21. Januar 1935 an den Folgen der Misshandlungen starb.

Zur Einordnung der Elmshorner Ereignisse gehört die großangelegte SA-Provokation, die sich eine Woche vorher, und zwar in der damals zur preußischen Provinz Schleswig-Holstein gehörenden Stadt Altona/Elbe, abspielte.

Am 17. Juli 1932 wurde vom dortigen Polizeipräsidenten Otto Eggerstedt (SPD) ein Werbemarsch von 7000 aus ganz Schleswig-Holstein zusammengezogenen uniformierten SA-Leuten durch die verwinkelte Altonaer Altstadt genehmigt. Diese galt wegen ihrer mehrheitlich kommunistisch oder sozialdemokratisch wählenden Arbeiterschaft als „rotes Altona“. Etwa 500 hiesige SA-Leute waren maßgeblich daran beteiligt. Die ungeheuerliche Provokation endete in einer Schießerei mit 18 Toten und 70 zum Teil Schwerverletzten. 16 Menschen aus der Wohnbevölkerung starben durch Kugeln der Polizei.

Der „Blutsonntag“ von Altona wurde drei Tage später von Reichskanzler von Papen dafür genutzt, um die sozialdemokratische Minderheitsregierung Preußens durch einen Staatsstreich abzusetzen. Damit war eine der letzten Hürden für die Nationalsozialisten auf ihrem Weg an die Macht aus dem Weg geräumt.[6]

Rudi Arendt Förderverein Gegen das Vergessen – Spurensuche im Kreis Pinneberg und Umgebung 1933-1945 e.V

[1] „Letzter Abwehrversuch. 1932 Verbot Reichspräsident Paul von Hindenburg SA und SS“, Deutschlandfunk 13.04.2007

[2] EN vom 1.8.1932 dokumentiert in „Elmshorner Geschichte – Elmshorner Arbeiterinnen und Arbeiter im politischen Widerstand 1914-1935“, Alfred Rasmussen, 2011, S.123

[3] Ebenda S. 120

[4] Elmshorner Zeitung v. 17.12.1932

[5] „Die Freiheit lebt – Antifaschistischer Widerstand und Naziterror in Elmshorn und Umgebung“ Herbert Diercks, Fritz Bringmann, 1983, Seite 17

[6] „Wer war schuld am Altonaer Blutsonntag?“ www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/blutsonntag107html 16.07.2012