Zwangsarbeit im NS-Staat

Mit Beginn des zweiten Weltkrieges mussten Millionen deutsche Arbeitskräfte, die als Soldaten für die Eroberungskriege in die deutsche Wehrmacht eingezogen waren, ersetzt werden. Hierfür wurden Ausländer aus den besetzten Gebieten unter Zwang nach Deutschland verschleppt.

Hinter den vorrückenden Truppen errichteten die Arbeitsämter sofort ihre Dienststellen, um in Abstimmung mit dem Reichssicherheitshauptamt und in Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft ausländische Arbeitskräfte als Freiwillige anzuwerben oder gewaltsam nach Deutschland zu bringen.

Mit den Kriegsgefangenen allein konnte der durch Einberufungen zur Wehrmacht verursachte Mangel an deutschen Arbeitern nicht aufgefangen und der rasant steigende Arbeitskräftebedarf der deutschen Kriegswirtschaft nicht gedeckt werden.

„Durch Verordnungen und Vertragsbedingungen in ihren Rechten beschnitten, durch falsche Versprechungen getäuscht, in schlechten Baracken und Lagern bei vielfach ungenügender Ernährung untergebracht und an der Rückkehr in ihre Heimat gehindert, arbeiteten zwischen 1939 und 1945 mehr als 12 Millionen Frauen und Männer aus allen Teilen Europas im Deutschen Reich. Als Menschenmaterial für die Produktion in der Rüstungsindustrie, der Landwirtschaft und in Versorgungsbetrieben missbraucht, wurden sie zu Zwangsarbeitern der Deutschen. Die meisten von ihnen kamen aus Polen, Weißrussland, Russland und aus der Ukraine.“ [1]

Bis Ende 1944 waren 25% der Arbeitskräfte in der deutschen Wirtschaft Zwangsarbeitende. [2]

„Von den fünf Millionen ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland gekommen sind, sind keine 200.000 freiwillig gekommen.“ Diese Aussage machte Fritz Sauckel – Generalbeauftragter für den Arbeitseinsatz – auf einer Konferenz der Zentralen Planung zur Arbeitsbeschaffung im März 1944. [3]

Die Lebensbedingungen, sogenannte Bezahlungen etc. waren sehr unterschiedlich. Insgesamt aber i.d.R. menschenunwürdig.[4]

Die Lage von sowjetischen Gefangenen war am schlimmsten.[5]

Zwangsarbeit in Pinneberg und bei den ILO-Motorenwerken

In der Stadt Pinneberg gab es mehrere Zwangsarbeiterlager, die zum Teil direkt den Firmen zugeordnet waren. Insgesamt sind über 1000 Zwangsarbeitende in Pinneberg ausgebeutet worden. Ein Vielzahl von Firmen, Betrieben und die Stadtverwaltung in Pinneberg haben von dieser Sklavenarbeit profitiert.

Die Werksgeschichte von ILO-Motors ist in dem Buch der VHS-Geschichstwerkstatt „Eisen, Gummi und Emaille : alte Industrie in Pinneberg“ (herausgegeben 2007) niedergeschrieben.

Die Produktion wurde während des zweiten Weltkrieges stark auf militärische Nutzung umgestellt. In dem Buch der VHS-Geschichtswerkstatt heißt es auf Seite 146 „In einer nicht nachprüfbaren Notiz wird davon gesprochen, dass ca. 25% der Motoren während der Kriegsjahre für Kriegszwecke gebaut wurden“.

Ein großes Lager, das sogenannte „Russenlager“, wurde auf dem Gelände der ILO-Motorenwerke errichtet. Es war mit einem Stacheldrahtzaun umzäunt. Das Lager war von bewaffneten Soldaten bewacht. Auf dem Gelände gab es neben dem „Russenlager“ noch ein Lager für französische Zwangsarbeitende. Insgesamt wird in der Literatur immer wieder die Zahl von 176 Zwangsarbeitende bei den ILO-Motorenwerken erwähnt.

Die Schutzvorrichtungen – es wurden Bunkeranlagen auf dem Gelände errichtet – durften die Zwangsarbeitenden nicht benutzen. Sie durften nur die von ihnen ausgehobenen Schutzgräben innerhalb ihres umzäunten Lagers aufsuchen.

Nur wenige Dokumente sind zu dem Thema Zwangsarbeit in Pinneberg erhalten geblieben, aber das beispielhafte Schicksal des Kleinkindes Walja Wolzkow lässt vermuten, das wohl ganze Familien dorthin verschleppt und zur Zwangsarbeit mißbraucht wurden. (siehe unten das Schicksal des Kleinkindes Walja Wolzkow)

Opfer der Zwangsarbeit auf dem Stadtfriedhof

Für die Opfer der Zwangsarbeit, die im Pinneberger Stadtfriedhof begraben wurden, ist ein Ehrenhain angelegt worden. Kleine Gedenksteine erinnern an die Gestorbenen.

Eine weiterführende Information fehlt leider. Eine betrachende Person wird keinen Hinweis auf das Schicksal der Menschen finden. Ein nichtssagendes Postament, von der Stadt Pinneberg 2017 aufgestellt, welches nie öffentlich eingeweiht wurde, steht in der Nähe des Ehrenhains mit der Aufschrift:

„Hier ruhen auf ewig die Opfer von Zwangs- und Gewaltherrschaft 1944 – 1950“.

Dies Postament – ohne Einweihung – wurde 2017 zum 75 jährigen Bestehen des Friedhofes aufgestellt

Zwei Opfer, die im Ehrenhain auf dem Stadtfriedhof bestattet wurden, sind eindeutig dem „Russenlager“ der ILO-Motorenwerke zuzuordnen:

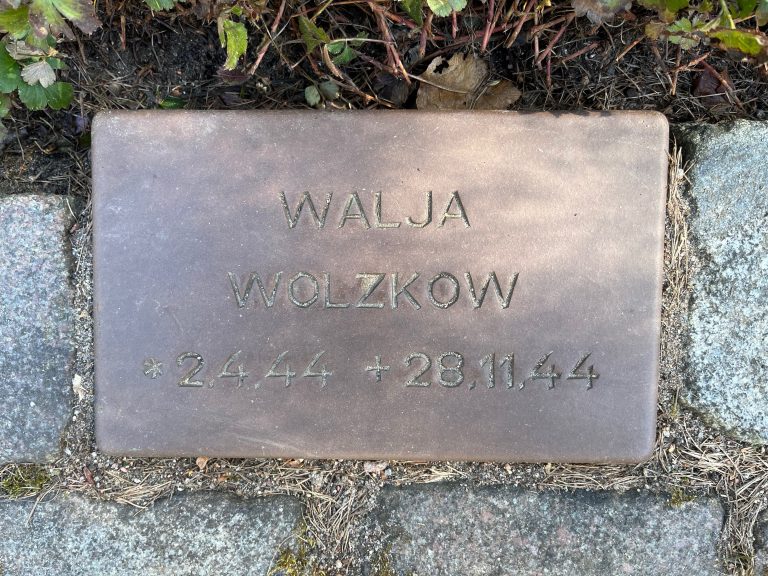

Das Kind Walja Wolzkow:

Am 28. November 1944 verstirbt im Zwangsarbeiterlager der ILO-Motorenwerke

(„Russenlager“) in Pinneberg, an der Mühlenau 12 der Junge Walja Wolzkow (in anderen Dokumenten auch als Wolkzkow geschrieben). Er war am 2. April 1944 in Biolynjky (in anderen Dokumenten Biolynyky oder Biclynyky geschrieben) in der Sowjetunion geboren.

Wann seine Eltern – der am 7. September 1912 in Zerkowetsch geborene Marcel Wolzkow und die am 10. Februar 1911 in Pochgorze geborene Marja Wolzkow (die abweichende Schreibweise der Nachnamen sind durch damalige Erfassung entstanden und können heute nicht mehr aufgelöst werden)– zur Zwangsarbeit nach Schleswig-Holstein kamen, ist nicht genau bekannt. Auf jeden Fall musste der Junge als Baby die strapaziöse Reise mitmachen.

Am 29. August 1944 begann Marcel Wolzkows Versicherungsverhältnis mit der LVA Schleswig-Holstein, das seiner Frau am 1. September. Als Wohnort ist für beide Pinneberg angegeben, wo sie für die Ilo-Motorenwerke arbeiten mussten und im „Russenlager“, An der Mühlenau 12, untergebracht waren. Marja Wolzkow war in der AOK Pinneberg krankenversichert.

Walja Wolzkow stirbt am 28. November 1944 – drei Monate nach Ankunft in Pinneberg – an einer Lungenentzündung. Er wurde 7 Monate und 19 Tage alt. Seine Religionsangehörigkeit wird mit katholisch angegeben. Für die Todesursache wurde Lungenentzündung vermerkt. Er ist im Stadfriedhof Pinneberg im Ehrenfeld beigesetzt. Ein kleiner Stein mit seinem Namen erinnert an ihn.[6]

Der Polnische Arbeiter Wachlaw Bartzick

Am 24. Januar 1945 stirbt Wachlaw Bartzick (in anderen Dokumenten wird sein Name mit Waclaw Bartczyk angegeben) in Pinneberg. Als Todesursache wird Blinddarm- und Bauchfellentzündung angegeben. Er war Zwangsarbeiter bei den ILO-Motorenwerken. Dort war er im „Russenlager“ eingesperrt. Geboren ist er am 13. Januar 1924 in Polen. Sein Geburtsort ist den deutschen Behörden unbekannt. Ebenso ist über seine Religionszugehörigkeit nichts erfasst worden. Als Beruf wird in den alten Akten Arbeiter genannt.[7]